初節句には何するの?基礎知識や祝い方・贈り物のマナーも解説

こどもがうまれると、1歳までにお七夜やお宮参り、お食い初めなどたくさんのお祝いごとを行います。赤ちゃんがうまれて初めて迎える初節句もその1つで、女の子は桃の節句、男の子は端午の節句を祝います。

本記事では、初節句の基礎知識や祝い方、贈り物のマナー、おすすめの贈り物などを解説します。友人や知人のおこさま用に初節句のお祝いや贈り物を検討しているなら、ぜひ参考にしてください。

初節句とはどんな行事?

そもそも節句の「節」とは、季節の変わり目、節目という意味です。日本では季節の変わり目に邪気が入りやすいと考えられており、中国に由来する風習の影響で、節句の日に邪気や不吉を祓う祭りごとが執り行われていました。

その後日本古来の宮中行事が交わり、1月7日、3月3日、5月5日、7月7日、9月9日の五節句が定着しました。1月7日は七草の節句、3月3日が桃の節句、5月5日が端午の節句、7月7日が七夕の節句、9月9日が重陽の節句と呼ばれています。

初節句とは、赤ちゃんがうまれてから初めての節句のことです。女の子の初節句はうまれて初めて迎える3月3日で、上巳(じょうし)の節句、桃の節句、ひな祭りとして知られています。女の子の健やかな成長を祈る行事です。

一方男の子の初節句は、うまれて初めて迎える5月5日で、端午の節句、菖蒲の節句、あやめの節句とも呼ばれています。菖蒲で気を払う風習が中国から伝わり、武運を祈る「尚武」という言葉とつながるため、男の子のたくましく成長することを願う日として定着しました。

初節句で行うこと

初節句では節句人形を用意するほか、祝い膳をいただいたり記念撮影をしたりすることが一般的です。下記にて詳しく解説します。

節句人形を用意する

男の子の場合は、五月人形や鎧・兜飾り、鯉のぼりなどを飾ります。

五月人形には金太郎や武士の姿をした人形などがあり、鎧・兜飾りは兜のみを飾るものや、鎧・兜に加え刀剣や弓も揃ったタイプなどもあります。

鯉が滝を昇り龍になるという中国の伝説に由来する鯉のぼりも定番の飾り物で、最近は住宅事情に合わせたベランダや室内で飾れるミニ鯉のぼりや、ウォールステッカーの鯉のぼりもあります。

女の子はひな人形や花を飾ります。

ひな人形は、赤ちゃんが成長していく過程で出会うわざわいを、代わりに引き受けてくれる存在とされています。大きな七段・五段飾りのほか、内裏雛だけを飾る平飾り(親王飾り)、立ち雛などがあります。

さらに紙や布で手づくりしたひな人形と、花や果物、動物、毬などを糸で繋いだ吊るし雛を飾ることもあります。花は縁起が良くて邪気をはらう力があるとされる、桃、桜、橘、菜の花、紅白の梅などを飾るとよいでしょう。

祝い膳をいただく

初節句のお祝いとして、祖父母や親戚を招いてご馳走をふるまうこともよく行われます。

男の子は武士が戦場に向かう際に携帯したちまきや、子孫繁栄の願いが込められている柏餅を用意することが一般的です。

女の子ならちらし寿司や菱餅、あられ、蛤の吸い物などを用意しましょう。自宅が狭いなどで招待が難しければ、祖父母の家やレストランでお祝いすることもよいでしょう。

衣装を着て記念撮影をする

初節句には記念撮影もしておきましょう。

男の子は陣羽織を、女の子は被布や着物などを着ることが一般的で、最近は男の子の金太郎や桃太郎をモチーフにしたロンパースや、女の子用の袴ロンパース、巫女風のカバーオールなどもあります。

予約が殺到する可能性もあるため、早めに手配を済ませておきましょう。

初節句の祝い方とマナー

節句人形は誰が用意するのか、準備はいつ頃始めるのかなど、初節句を手際よく上手に行うためのコツやマナーを下記にて詳しく解説します。

節句人形は誰が用意すべきか

初節句に欠かせない節句人形や飾り物は、一般的にはママの実家がそろえるとされています。

昔はパパの実家がお祝いの席を用意し、ママの実家がそこへ招待されるスタイルだったため、お祝いとして節句人形を用意していたからです。

ただし現在では、それぞれのご家庭の考え方や事情に合わせて、臨機応変に決めることが多くなっています。どのように準備するかは、必ず両家の祖父母と調整するようにしましょう。

節句人形を飾る場所のサイズなども、あらかじめ知らせておくと準備がスムーズに進みます。

2人目以降の節句人形は必要か

こどもが2人目以降の初節句でも、1人に対して1体の五月人形やひな人形を用意することが一般的です。ただし鯉のぼりは共通でもよいとされています。

部屋のスペースや予算の都合で人形を2つ以上そろえることが難しいなら、形式にこだわらずできる範囲で用意してあげるようにしましょう。

初節句には誰を招待すべきか

初節句のお祝いには、両家の祖父母や親しい親族はお招きしたいものです。事前にお祝いをもらった方にもお声かけするとよいでしょう。

いつ頃から準備を始めるべきか

初節句の準備は、男の子なら3月20日前後に五月人形や兜を飾り、4月上旬に鯉のぼりを飾るようにしましょう。

5月5日の当日は、祖父母などの親族を招待して祝い膳をふるまいます。招待のご案内も、1か月前を目処に出すとよいでしょう。

女の子の場合は、立春(2月4日頃)以降3月3日の1週間前までに、雛人形を飾り終えておくことがよいとされています。

片付けが遅くなるとお嫁に行くことが遅れるという言い伝えがあるため、3月3日以降はできるだけ早く片付けましょう。

初節句にふさわしい贈り物

初節句をお祝いするなら、お祝い金や知育玩具などを贈ると喜ばれるでしょう。下記にて詳しく解説します。

お祝い金

初節句のお祝いにはお金を渡すことも多く、親族なら1〜2万円が相場とされています。

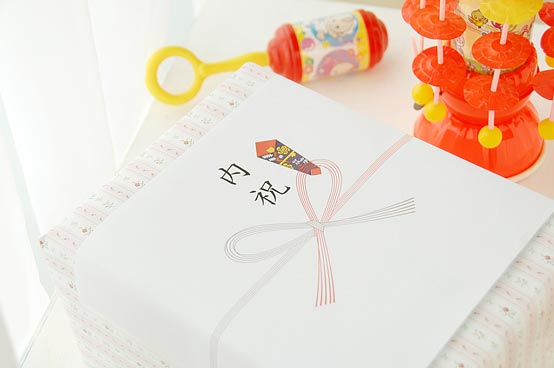

現金はご祝儀袋に納め、「お祝い」「初節句祝い」「祝初節句」などの表書きをします。

初節句の半月前〜当日までに贈ることが適切で、初節句を過ぎないようにすることがマナーです。

知育玩具を贈る

現金以外に、赤ちゃんの成長を助ける知育玩具を贈ることも増えています。

赤ちゃんでも安全にあそべる積み木やブロック、音が鳴るおもちゃなどが喜ばれるでしょう。

GENI[ジェニ]には、赤ちゃんがなめても安全でぬくもりのある木製知育玩具や、幼児教室の先生が監修したおもちゃが多数あります。その中から、初節句の贈り物に適した知育玩具をご紹介しましょう。

おさんぽくまさん

幼児教室監修の「おさんぽくまさん」は、ちょうちょやハチが飛ぶお花畑を、くまさんと一緒にお散歩できるビーズコースターです。

くるくる回る風車やゆらゆら揺れるお花、シーソーあそびなどで指先の器用さだけでなく、物語を作り上げる豊かな想像力も育まれます。

音いっぱいつみきボリュームセット

「音いっぱいつみきボリュームセット」は、四角、円柱、三角、半円、おうぎ型、八角形など色かたちの豊富な25ピースのつみきセットです。

大小の木玉やビーズ、砂、鈴など、形状ごとに異なる音のしかけが入っており、見くらべや聞きくらべあそびを楽しめます。

全てのつみきから音が鳴るため、振ったり、積んだり、ころがしたりなど楽しみながら音感が育まれることでしょう。

いろはタワー

幼児教室監修でグッドトイ受賞商品でもある「いろはタワー」は、ころころ転がすと木の球の心地よい音が響く、タワーの形をしたラトルです。

縦にして上下を返すと、パラパラ落ちる球の動きと音を楽しむことができ、横にして転がすと色の移り変わりを楽しめます。

「内祝い」としてお返しを贈る

初節句のお祝いをいただいた方へのお返しは、節句の祝いに招いた祖父母や親戚であれば、そのおもてなしがお返しに当たるため改めてお礼をする必要はありません。そのほかにお祝いをいただいた場合は、「内祝い」と表記した熨斗紙をつけて贈ることが一般的です。

お返しはいただいたお祝いの3分の1の金額を目安に、タオルなどの日用品や名産品などの食品、カタログギフトなどを贈ることが一般的です。お子さまの写真や手形・足形付きの手紙を添えると喜ばれるでしょう。内祝いは節句から1か月以内に贈るようにしましょう。

まとめ

赤ちゃんがうまれてから初めて祝う初節句は、節句人形を飾り家族や親族、親しい人が集まって祝い膳を囲みながら、こどもの健やかな成長を願う行事です。知人や友人のおこさまが初節句を迎えるなら、お祝いとしてお金のほか知育玩具を贈ると喜ばれることでしょう。

GENI[ジェニ]の知育玩具は、こどもの成長やあらゆる行動を熟知している幼児教室の先生に商品開発や監修を依頼しているため、初節句の贈り物に最適な知育玩具が多数揃っています。自社工場で製造した安全性に優れたおもちゃなので、1歳に満たない初節句のおこさまでも安心して遊べるものを選べることでしょう。

知育玩具を選ぶ、手作りする場合は、GENI[ジェニ]のおもちゃをぜひご確認ください。

GENI[ジェニ]公式オンラインショップ

運営:株式会社エド・インター